協会の理念

公益財団法人日本フラッグフットボール協会は2008年10月1日、フラッグフットボールの普及発展を通じて日本社会の幸福な未来つくりに関わってゆきたいとして、教育、経済、政治、メディア、スポーツなど多方面の方々の力を集結し、設立いたしました。

フラッグフットボールは毎プレーごとに作戦タイムがある、という点が他のスポーツと異なる最大の特徴です。これによってメンバーそれぞれの持つ能力、意欲、性格などを互いに理解できます。そのうえで状況に対応した作戦を考え、全員が役割と責任を分担してプレーに臨みます。こうして文字通りチームの全員が主体的に参加できるスポーツだからこそ、その達成感は大きく、皆が喜びと感動を分かち合えるのです。

このフラッグフットボールが持つ優れた特徴は、「個性の尊重と共生の時代」と謂われる今後の日本社会が直面する課題や問題に対し、一つの力強い解決策になれると確信しています。

2020年度より施行された小学校体育の新学習指導要領にフラッグフットボールが採用されたのもこのような点が評価されたことによるものです。

日本フラッグフットボール協会はこの素晴らしいスポーツを全国のすべての人々に体験していただける環境を造る活動を広く展開してまいります。

個人の特質やライフスタイルに合わせて、ハイレベルな競技から、気軽なレクリエーション、日常の遊びまで、多様な楽しみ方、参加の機会を提供してゆく計画です。

また私たちが提供する「フラッグフットボール体験」は、プレーだけに留まらず、作戦を考える、記録する、解説する、広報する、などのチーム内部の役割から、見る、応援する、ボランティアする、ゲームやインターネットや漫画などで楽しむ、に至るまで大きな広がりを持つものにしてゆく予定です。

このようにフラッグフットボールは常にすべての人に可能性が開かれています。

このスポーツ体験を通じて様々な人々が出合い、集い、互いを理解し、喜びや感動を共有する。そこに心の強い繋がりが生まれ、新たなコミュニティが造られる。

この幸福な体験を日本中に広げてゆくことが私たちの役割であり責任であり,使命であると考えています。

日本フラッグフットボール協会は、日本の未来が幸福なものとなるためにフラッグフットボールは何ができるのか、という観点で活動を展開します。

そしてこのスポーツがいつか日本の風景の一部となることを目指し、力強く歩んでまいります。

財団概要

- 名称

- 公益財団法人 日本フラッグフットボール協会

JAPAN FLAG FOOTBALL ORGANIZATION(JFFO)

- 設立日

- 2008年10月1日

- 所在地

- 〒158-8508 東京都世田谷区深沢7-1-1 日本体育大学内

TEL: 050-5578-6423

- 役員一覧(五十音順)

-

代表理事

松元 剛(日本フットボール学会理事 筑波大学准教授)

理事

白旗 和也(日本体育大学教授)

理事

秦 英之(ANDY株式会社 代表取締役)

理事

諸橋 寛子(UNITED SPORTS FOUNDATION 代表理事)

理事

伊坂 忠夫(立命館大学 副学長)

理事

吉永 武史(早稲田大学 准教授)

専務理事

町田 光(前NFL JAPAN代表取締役)

監事

遠山 友寛(TMI総合法律事務所 弁護士)

評議員

小宮山 宏(株式会社三菱総合研究所理事長)

評議員

佐野 慎輔(産経新聞社 特別記者 兼 論説委員)

評議員

高木 晴彦(前日本フラッグフットボール協会理事)

特別顧問

笹田 英次(前国際アメリカンフットボール連盟 理事長)

特別顧問

佐藤 禎一(元ユネスコ大使)

特別顧問

杉山 重利(前桐蔭横浜大学学長補佐)

特別顧問

中川 宗和(元 江崎グリコ株式会社 専務取締役)

顧問

佐藤 壮二郎(日本フラッグフットボール協会設立委員)

顧問

藤城 栄文(南箕輪村長)

事務局長

奥村 拓朗

- 活動内容

-

- フラッグフットボールの広報・振興に関する事業

- フラッグフットボールの教育研究及び指導員の派遣事業

- 地域社会におけるフラッグフットボールコミュニティの育成事業

- フラッグフットボールの大会・イベントの開催事業

- フラッグフットボールの施設及び用具の検定又は認定に関する事業

- フラッグフットボールの指導資格の認定事業

- その他、当財団の目的を達成するために必要な事業

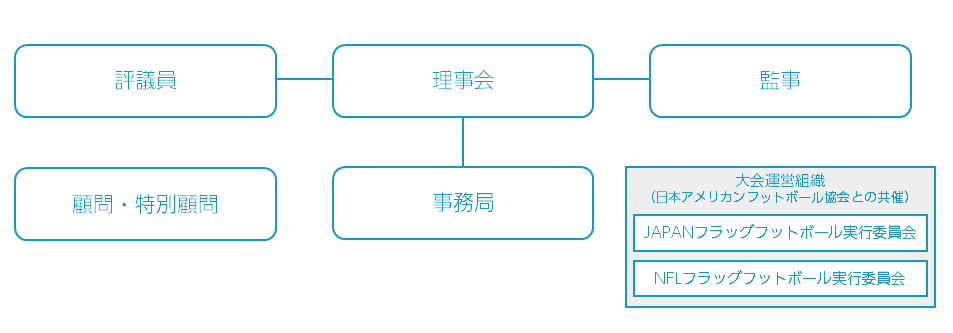

組織/沿革

- 組織

-

- 沿革

-

2008年(平成20年)

- 10月

- 学校教育におけるフラッグフットボールを研究・推進していた「全日本フラッグフットボール協会」と競技としてのフラッグフットボールを運営していた「日本フラッグフットボール連盟」とが統合。「日本フラッグフットボール協会(JFFO)」として設立

- 岡本 行夫(外交評論家・MIT国際研究センター シニアフェロー)が代表理事に就任

2010年(平成22年)

- 4月

- 一般財団法人化

- 7月

- 「全国小学校フラッグフットボールプレゼント」事業を開始

2011年(平成23年)

- 4月

- フラッグフットボールが例示掲載された新学習指導要領が施行

2012年(平成24年)

- 7月

- 高橋 健夫(日本体育大学大学院教授 筑波大学名誉教授)が代表理事に就任

2013年(平成25年)

- 1月

- 内閣府より公益財団法人として認定

- 8月

- 岡出 美則(日本スポーツ教育学会理事長 筑波大学教授)が代表理事に就任

2017年(平成29年)

- 3月

- 新学習指導要領にて「フラッグフットボール」が本編に掲載されることが発表

2020年(令和2年)

- 4月

- フラッグフットボールが本編に掲載された新学習指導要領が施行

2024年(令和6年)

- 6月

- 松元 剛(日本フットボール学会理事 筑波大学准教授)が代表理事に就任

- 財団に尽力された故人

-

岡本 行夫 (おかもと ゆきお)

昭和20年11月23日生まれ~令和2年4月24日

公益財団法人 日本フラッグフットボール協会 初代代表理事 (外交評論家、実業家。元外交官、内閣総理大臣補佐官、マサチューセッツ工科大学国際研究センターシニアフェロー。)日本フラッグフットボール協会の設立を実現、初代代表理事に就任、現在の日本国内でのフラッグフットボールの礎を創り上げた。

米国のスポーツであったフラッグフットボールの教育的価値、社会的価値に着目し、日本国内での普及に精力的に活動を展開。

米国アメリカンフットボールリーグのNFLとのパートナーシップやトヨタ自動車株式会社をはじめとしたパートナー各社との大規模な提携と全国規模の社会貢献活動も牽引した。

フラッグフットボールは「人間教育である」と発信し続け、現在の財団のビジョンを構築した。

岡本行夫氏の遺志はこれからも永遠に「フラッグフットボールの人間教育」に込めて受け継がれていく。

髙橋 健夫(たかはし たけお)

昭和18年6月9日生まれ~平成25年7月16日

公益財団法人 日本フラッグフットボール協会 代表理事(筑波大学名誉教授 日本体育大学教授)スポーツ教育学、および体育学研究の第一人者。また、協会の代表理事として公益財団法人化を実現。

現在のフラッグフットボールの教育現場での広がりを導いた。

体育の授業は、体力だけでなく、子どもたち一人一人に知的能力、達成感、自尊感情、豊かな人間関係を生み出すことを日本全国に伝え続けた。

また、フラッグフットボールはすべての児童、生徒がそれを享受できる最適なスポーツであることの確信の元、講習会の開催や教材づくりを積極的に進めた。

故人のこの取り組みがフラッグフットボールの全国的な普及並びに小学校学習指導要領への例示掲載の契機となり、現在のフラッグフットボールの広がりにその意思は受け継がれている。

住田 良能(すみだ ながよし)

昭和19年10月25日生まれ~平成25年6月11日

公益財団法人 日本フラッグフットボール協会 評議員(産経新聞社代表取締役社長)強いリーダーシップと先見性で産経新聞の正論路線を確固たるものにしたほか、デジタル事業分野を切り開くなど産経新聞社の一時代を築いた。

ユーモアあふれた明るく温かい人柄でフラッグフットボールというニュースポーツにおいても、従来の日本のスポーツ組織に見られる特定の関係者による強者のための協会ではなく、多様な意見を受け入れながら弱者を救うことのできる財団になるべきと、協会のあり方について常に議題を提起し、現在の日本フラッグフットボール協会の礎を作り上げた。フラッグフットボールに携われた全ての故人にご冥福をお祈りすると共に、フラッグフットボールを通じた社会貢献事業の発展に尽力することを誓います。